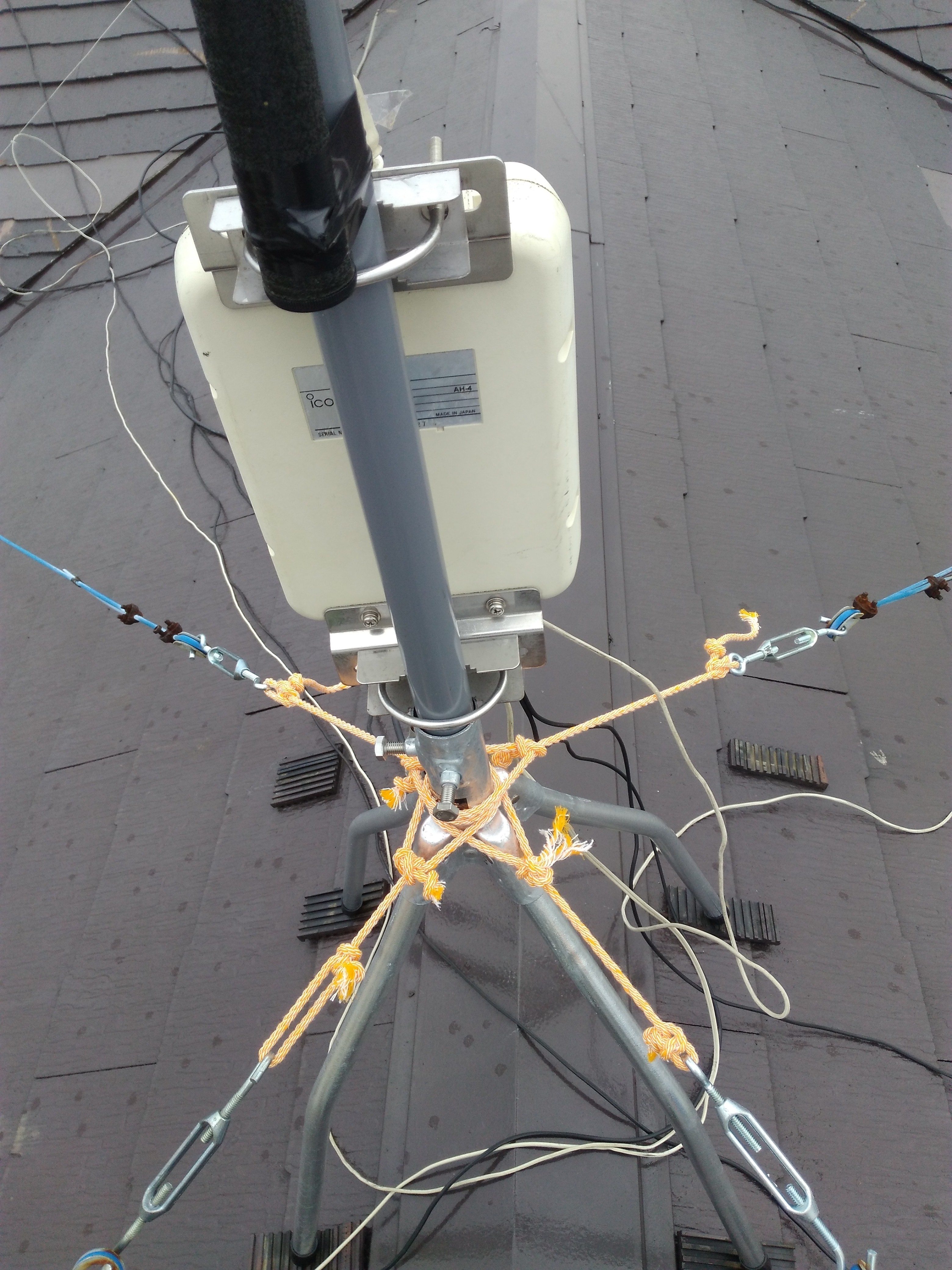

初代は、ここを参照してください。 <特記 2020/1/11> 2020/1/8に台風並みの強風があり、2代目ワイヤーアンテナがポッキリ折れてしまいました。その修理の備忘録です。ここを参照してください。 初代で使っていた、ルーフタワー(ローテータ付)と踏み台を撤去して、代わりにテレビアンテナ用の 屋根馬にポール(塩ビパイプ)を取り付けて、そのポールに釣竿アンテナ+AH-4を取り付けました。

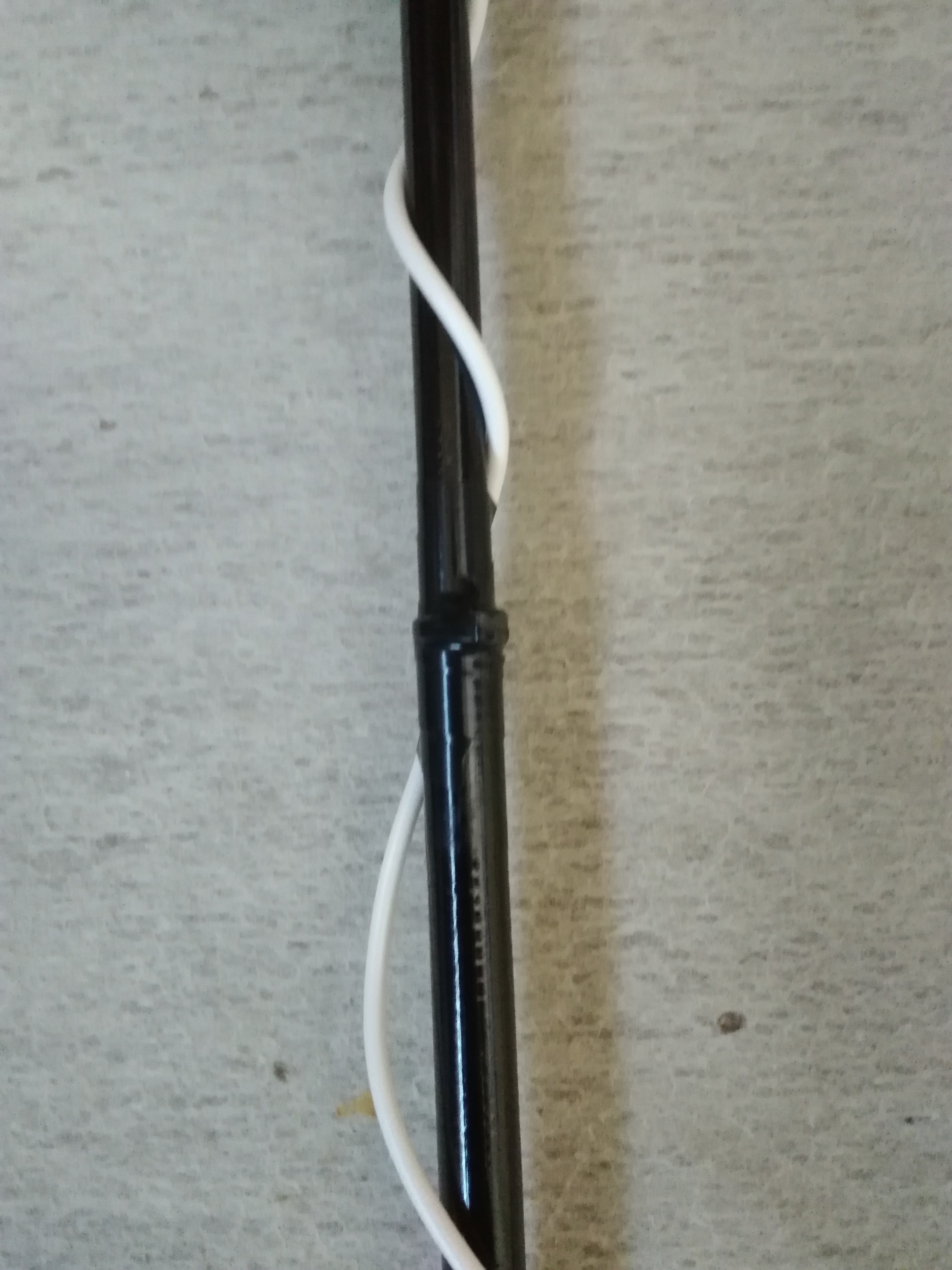

2代目は、垂直部分の竿にビニールコードを巻きつけています。(スパイラル巻き)

具体的には、竿の長さが6m18cmでビニールコードが7m50cmですので、ビニールコードのほうが長いので巻きつけることにしました。

初代は竿の長さが7m以上あったのでビニールコードを巻かずにも7m這わせることが出来ました。

AH-4の取説によるとエレメント(ビニールコード)は7m以上とあります。一方エレメントの長さは1/2λの整数倍にしては

いけないと言われています。

λ=300÷fの計算で(短縮率1.0)

300/7M=42.857→λ1/2=21.428 λ1/3=14.285 λ1/4=10.714 λ1/5=8.571 λ1/6=7.142 λ1/7=6.122

300/7.2M=41.666→λ1/2=20.833 λ1/3=13.888 λ1/4=10.416 λ1/5=8.332 λ1/6=6.954 λ1/7=5.952

各バンドの1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)

(300/3.5M)*0.95=81.428 →λ1/10=8.142 λ1/11=7.402 λ1/12=6.785

(300/7M)*0.95=40.714 →λ1/5=8.142 λ1/6=6.78

(300/10M)*0.95=28.500 →λ1/3=9.500 λ1/4=7.125 λ1/5=5.700

(300/14M)*0.95=20.357 →λ1/3=6.785

(300/21M)*0.95=13.571 →λ1/2=6.785

(300/24M)*0.95=11.875 →λ1/2=5.937

(300/28M)*0.95=10.178 →λ1/2=5.089

(300/50M)*0.95=5.700

エレメント長7.5mは、上記計算結果から全バンドでOK

※1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)が7.5mと一致していない

<入手釣竿>

釣竿アンテナ (釣覇10)

グラスファイバーの14本繋ぎ全長約8m

(先端1mmΦ 手元30.5mmΦ)

2019/8末時点では無いようですが、釣竿アンテナ (釣覇90)13本繋ぎ全長約7.1mはあるようです。

<購入先>

Yahooショッピング

購入ストア:チタンシステム

4,200円(送料700円)

2代目は、垂直部分の竿にビニールコードを巻きつけています。(スパイラル巻き)

具体的には、竿の長さが6m18cmでビニールコードが7m50cmですので、ビニールコードのほうが長いので巻きつけることにしました。

初代は竿の長さが7m以上あったのでビニールコードを巻かずにも7m這わせることが出来ました。

AH-4の取説によるとエレメント(ビニールコード)は7m以上とあります。一方エレメントの長さは1/2λの整数倍にしては

いけないと言われています。

λ=300÷fの計算で(短縮率1.0)

300/7M=42.857→λ1/2=21.428 λ1/3=14.285 λ1/4=10.714 λ1/5=8.571 λ1/6=7.142 λ1/7=6.122

300/7.2M=41.666→λ1/2=20.833 λ1/3=13.888 λ1/4=10.416 λ1/5=8.332 λ1/6=6.954 λ1/7=5.952

各バンドの1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)

(300/3.5M)*0.95=81.428 →λ1/10=8.142 λ1/11=7.402 λ1/12=6.785

(300/7M)*0.95=40.714 →λ1/5=8.142 λ1/6=6.78

(300/10M)*0.95=28.500 →λ1/3=9.500 λ1/4=7.125 λ1/5=5.700

(300/14M)*0.95=20.357 →λ1/3=6.785

(300/21M)*0.95=13.571 →λ1/2=6.785

(300/24M)*0.95=11.875 →λ1/2=5.937

(300/28M)*0.95=10.178 →λ1/2=5.089

(300/50M)*0.95=5.700

エレメント長7.5mは、上記計算結果から全バンドでOK

※1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)が7.5mと一致していない

<入手釣竿>

釣竿アンテナ (釣覇10)

グラスファイバーの14本繋ぎ全長約8m

(先端1mmΦ 手元30.5mmΦ)

2019/8末時点では無いようですが、釣竿アンテナ (釣覇90)13本繋ぎ全長約7.1mはあるようです。

<購入先>

Yahooショッピング

購入ストア:チタンシステム

4,200円(送料700円)

<エレメント>

ビニールコード

外形3mmの心線1.25のより線

<ポール>

ホームセンターで購入

塩ビパイプ 外形32Φ 1m

最先端のビニールコード処理

<エレメント>

ビニールコード

外形3mmの心線1.25のより線

<ポール>

ホームセンターで購入

塩ビパイプ 外形32Φ 1m

最先端のビニールコード処理

エレメントは14本の内10本(6m18cm)を利用してつなぎ目に結束バンドし、その上にビニールテープを巻きつけている(7〜10cm間隔)

エレメントは14本の内10本(6m18cm)を利用してつなぎ目に結束バンドし、その上にビニールテープを巻きつけている(7〜10cm間隔)

アース線は、以前のもをそのまま利用(白、黒のビニールコード)

アース線は、以前のもをそのまま利用(白、黒のビニールコード)

<各バンドのSWR測定>

主にCW運用ですので、CW周波数で測定しました。全バンド2.0以下となりました。

初代に比べてかなり良くなりました。予想以上の結果でした。

エレメントの長さが7.5m(初代は7m)にしたからでしょうか(0.5mの差が効いた)

スパイラル巻きにして全長が6.18mになっても大丈夫と言う結果も得られました。

3.5M(3.505):1.10

7M(7.10) :1.25

10M(10.130):1.18

14M(14.050):1.45

18M(18.080):1.85

21M(21.050):1.20

24M(24.900):1.20

28M(28.050):1.85

50M(50.050):1.50

50M(52.350):1.10

追記 2019/9/2

アース線を約6m1本追加

その結果、10MでSWRが1.0に3.5Mも回り込みが少なくなりました。

しかし、7Mが1.25 → 1.45に上がってます。

3.5M(3.505):1.10 → 1.20

7M(7.10) :1.25 → 1.45

10M(10.130):1.18 → 1.00

14M(14.050):1.45 → 1.50

18M(18.080):1.85 → 1.65

21M(21.050):1.20 → 1.20

24M(24.900):1.20 → 1.20

28M(28.050):1.85 → 1.20

50M(50.050):1.50 → 1.15

50M(52.350):1.10 → 1.35

<各バンドのSWR測定>

主にCW運用ですので、CW周波数で測定しました。全バンド2.0以下となりました。

初代に比べてかなり良くなりました。予想以上の結果でした。

エレメントの長さが7.5m(初代は7m)にしたからでしょうか(0.5mの差が効いた)

スパイラル巻きにして全長が6.18mになっても大丈夫と言う結果も得られました。

3.5M(3.505):1.10

7M(7.10) :1.25

10M(10.130):1.18

14M(14.050):1.45

18M(18.080):1.85

21M(21.050):1.20

24M(24.900):1.20

28M(28.050):1.85

50M(50.050):1.50

50M(52.350):1.10

追記 2019/9/2

アース線を約6m1本追加

その結果、10MでSWRが1.0に3.5Mも回り込みが少なくなりました。

しかし、7Mが1.25 → 1.45に上がってます。

3.5M(3.505):1.10 → 1.20

7M(7.10) :1.25 → 1.45

10M(10.130):1.18 → 1.00

14M(14.050):1.45 → 1.50

18M(18.080):1.85 → 1.65

21M(21.050):1.20 → 1.20

24M(24.900):1.20 → 1.20

28M(28.050):1.85 → 1.20

50M(50.050):1.50 → 1.15

50M(52.350):1.10 → 1.35